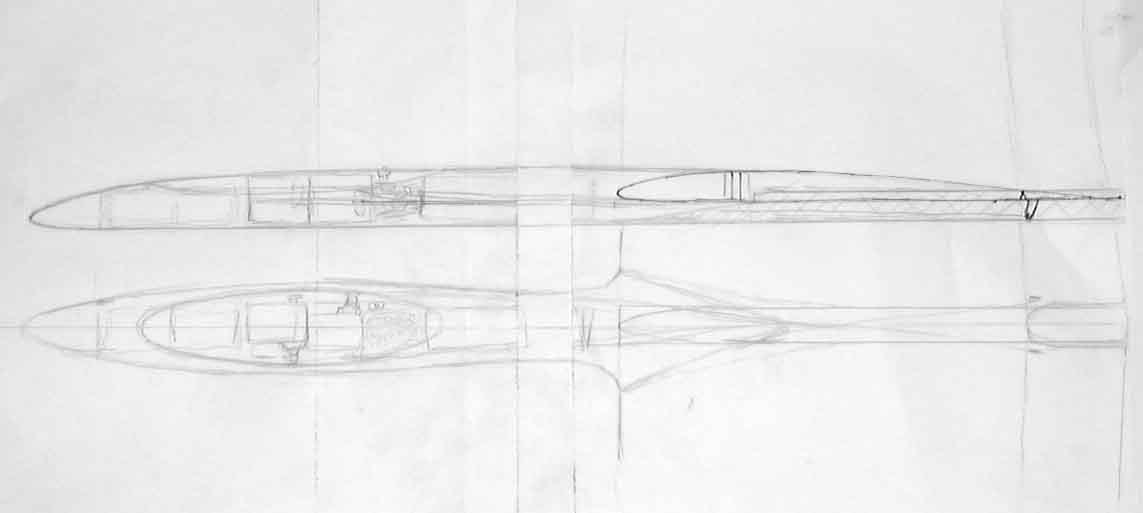

***図面はこちら>>> |

| Atlantis-III DL(SAL) |

***図面はこちら>>> |

|

全幅 :1500mm 主翼面積 :23dm2 主翼翼型 :AG04 胴体材質 :カーボンケブラー混織+カーボンパイプ 主翼構造 :スチロールコアバルサプランク+フィルム仕上げ 尾翼構造 :バルサベニヤ+フィルム仕上げ 全備重量:約240g 翼面荷重 :約10.8g/dm2 材料費 :約15000円位? |

|

まったく新設計でハンドランチを作ろうと思いました。 そこで、最近かなり話題になっている翼端投げ(DL)専用機にすることにします。 DL(SAL)機は手投げするだけで40mも上がり、 上昇気流がまったく無い状態でも90秒〜100秒も飛んでいるそうです。 もしこれが実現できたら抜群に楽しめる機体になりそうですね。

今回作る新作ハンドランチAtlantis-IIIはFireworksをお手本にしています。 DL(SAL)で投げると手投げ直後はどうしても激しいヨー回転と横滑りが発生します。

翼端投げ専用機の長いテールは垂直尾翼の風見効果を上げるためです。

翼型はChris Kaiserさんの研究データによるとAG04が

手投げ直後の横滑り時の抵抗を少しでも小さくしようと思ったため、

私はスロープで荒っぽい使い方をしたりするし、ハンドキャッチもへたくそなので、

模型飛行機の解説本を読んでみると、どれを読んでも「楕円翼が一番抵抗が少ない」と書いてあったので、

翼端には微妙にカールダウンが付いています。

これで私がイメージしたことは、

ハンドランチグライダーは模型飛行機としては滑空速度が遅めのため、今回はカールダウンを採用しました。

この機体の翼には強いテーパーが付いている上に、楕円翼なので翼端失速を防止するため |

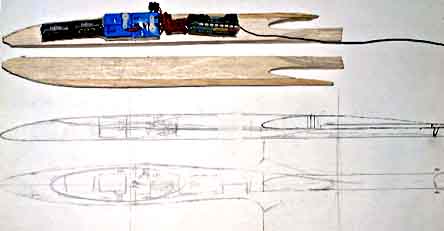

翼の製作

1.2mm航空ベニヤにのりで貼り付けカッターで切り出します。

このとき、ちょうど[月刊RCエアワールド]さんの取材を受けました。

まず下面から切っていきます。 (注) 前縁から後縁に向かって切ること。

今回の発見!

今回の機体は一段上反角なのでこの時点で内翼と外翼を接着しました。

木村バルサさんに「競技用ハンドランチのプランクに使うので、最も軽くて上質な1mmバルサを下さーい!」と、

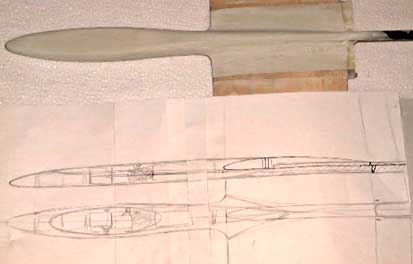

プランク用にバルサを翼の形に切り出し、滑らかになるまでペーパーがけをします。

今回の機体は強度アップのため、翼端ギリギリまでスパーを入れることにしました。

持つ方と反対側の裏面にアンテナを通すためのチューブを埋め込みます。 いつもはノイズレスチューブを使うのですが、軽量化のため今回は絶縁用収縮チューブを入れました。 (この長さで1g位?)

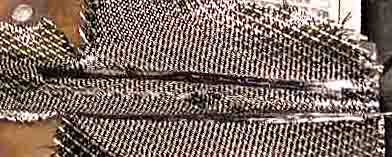

翼端補強用のクロスはビニールごとハサミで切ります。

後縁にマスキングしているのはあとでタイトボンドで接着しようと思っているためです。

乾いたらバルサの前縁材をセメダインCで付けます。

私はサンディングに、

更に400番>800番>1200番を軽くかけると、驚くほどツルツルになります。

エルロン部分をカットしました。 端面にエポキシをすり込んでおくと、ネジリ剛性が格段に上がります。

尾翼の製作 尾翼はネジリ剛性を上げるため1mmバルサを組み合わせてベニヤ状にして作りました。 (これはスロープをフルスピードで飛ばしたいためです)

繊維が前後方向のバルサを楔形に削ります。(後縁はなくなる寸前まで) もう一枚をその上に貼り付け全体を翼型形状に仕上げます。

予定通り、ネジリ剛性はかなりあります! o(^-^)o

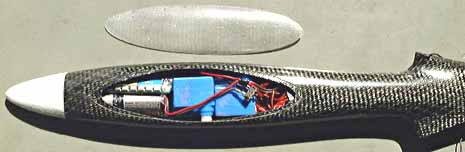

胴体の製作 胴体前部はCFRP(カーボン)で作ることにしました。 まずメカをレイアウトしてテープで止めてみます。

今回の機体は胴体内に4つのサーボが入ります。

紙の上に置いて見て適当にスケッチを書きました。 「胴体をデザインするのはとても楽しい作業ですね!」

独自の理論勝手な解釈?による超薄型の胴体。(笑) ハンドランチには珍しい中翼方式で、主翼は胴体にブレンドされるデザインになっています。

側面も同じく成型します。 張り合わせる部分に黒マジックを塗っておくと、削っていく時に中心が分かりやすくてお勧めです。

形を見ながら丸く削っていきます。

裏面です。

400番位までかけて綺麗にしました。 どうせ1個しか作らないので、この辺でやめて型取りします。

離型ワックスを5回ほど塗ってツヤが出るまで磨きます。

出来上がった製品は型から取り出して接着する予定ですので、 位置決め用のノックピンはいりませんが、一応粘土を丸めて半分に切ったものを置いてみました。

ポリエステル樹脂で型取りします。積層は厚手のマット(600番)1枚で十分です。 エアロジルと樹脂を混ぜてマットが沿わない所に塗っています。 張り込む前に製品部分にも薄く塗ってゲルコート代わりにしています。 色つきゲルコートを使わないのは、カーボンを貼ったとき裏から気泡を見るためです。 促進剤を大量に入れたので黒っぽくなっていますね。

エンビ板と粘土を取り、粘土の穴は抜けやすいように角を取りました。 ちゃんとした型を作るときには、ここでキャップボルトやトラスねじを使ってテーパーに削ったものを、 ノックピンとしてねじ止めします。 ワックスとPVAをきちんと塗っておきます。

上の面を同じように貼ります。 うわー真っ黒け。 (^_^;)

脱型したところです。 800番で水研ぎしました。

開口部に段差が必要なので、ガムテープを二枚重ねて貼ってあります。

製品にウイングボルト用のナットを埋め込みます。 型の下側に穴を開け、ワックスを塗ったねじで仮止めします。

エポキシで積層します。

2枚のクロスの間に補強のためカーボンロービングを貼りました。

エポキシが半硬化の時にカッターの刃でカットします。 内側から外に向かって力を入れるように切ること。

完全に固まったら型から外し、開口部に穴を開け 端面を綺麗にペーパーで仕上げます。 胴体先端部はスポンジにしようと思っているのでカットしました。

テールに付くカーボンパイプをあててクランプします。

上下をセロテープで止めます。 カーボン板のハギレを使って、先端の穴の蓋にすることにします。

ビニールで挟んだカーボンクロスにエポキシを染み込ませて、テープ状に切り、 上下を接着するように貼りこみます。 貼りやすいように先端の蓋は、まだ付いていません。 最後に蓋をセロテープで付けて裏から貼りこみます。

開口部(キャノピー?)はガラス繊維で半透明にしました。 ここからバッテリーチェッカーのカラフルな光が見えるはずです。 o(^-^)o

硬化促進のため熱をかける時には、炎天下の車の中が一番良い。 電気代がかからないもんね! (笑)

サーボは耳をカットしました。 このサーボはコードが下から出ていたので、横を向くようにカッターで穴を開けなおしています。 サーボを両面テープで一まとめにレイアウトし、コードはスーパーXを点付けで暴れないように止めています。

カーボン板のハギレでプレートを作り、サーボを両面テープで止めます。 このプレートを胴体にビス止めすることになります。

受信機が入っていた箱のスポンジを切って先端部を作ることにします。 カッターで大まかに切って、ペーパーで丁寧に成型します。

メカを入れてみたところです。ギリギリですね!

翼のフィルム貼り

エルロンがスムーズに動くように位置を決め、セロテープで数箇所止めます。 裏面もマスキングテープで仮止め。

補強のため、エポキシを塗ったカーボンとマイクログラスを用意します。

ネジが付く部分の上から、また補強しました。 左右に伸びている形状はその部分にスパーがあるため。

グリップ部分はマイクログラスで補強しました。 昭和記念公園に見学に行った時、翼端をそのまま掴んで投げている人が 結構いたのでバーは廃止しました。 滑るようなら両面テープを貼ったり、スーパーXを薄く塗ろうと考えています。

この時とても良いアイディアを思いつきました! フィルムを上面だけに貼った状態だと、後縁を極限まで薄くできます。 あとはそのまま下面にフィルムを貼ればいいですよね。

後縁の厚さが無くなるまでペーパーで尖らせました。 こんなことまでする人は私ぐらいしかいないかも・・・? (^_^;)へへ

光が透けて見えます。 後縁の厚みは測定不能です!(笑)

補強のため翼端まわりにカーボンケブラーロービングを貼ってあります。 この作業はフィルムを貼る前にやるべきでしたね・・・

裏面にも同じようにフィルムを貼って、後縁部分を3mm残してカットします。 ヒンジはフィルムが受け持っています。 裏面エルロンの溝のフィルムもカットして動くようにします。

見て、見て、ピカピカの翼!バルサ翼の限界に挑戦しましたぁー。o(^-^)o

尾翼の仕上げ

垂直尾翼をマイクログラス+カーボンロービングで補強します。

動翼部分を切り出して片面にフィルムを貼ったあと、 やっぱり研ぎまくりーっ!

前側はオラライトクローム、後ろは熱収縮型のフィルムを貼ると歪んでくるため、 クラフトるうむのウエットフィルムを貼りました。

垂直尾翼を接着するため、フィルムを剥がします。 パイプに切れ込みをクサビ形に入れて、エポキシを塗り無理やりクランプします。

パイプをそのままカットするよりも抵抗が少ないはずです。

水平尾翼用パイロンをバルサブロックを削って作ります。 マイクログラスを被せて低粘度瞬間を染み込ませて固めました。

テール周りのリンケージはFireworksのように PEラインを使った片引きのワイヤーリンケージです。(反対側は輪ゴム)

エレベーターホーンがパイプ内にある構造にしたため、糸通しはメチャクチャ大変です! 誰だこんな設計をしたやつは! (笑)

上から見たところ 下から見たところ エレベーターのリンケージはほとんど見えなくなります。 (エルロンホーンも含め、ホーンは全て翼断面形状に削ってあります。)

エルロンリンケージのため、極小クレビスを4個自作することにします。

|

こうやって見ると、いかにも最新鋭機と言う感じでカッコいいかも。

|

素人の自作でこれだけ良く飛ぶ機体が出来たんですから、 私は大変満足しています! o(^-^)o |

|

少し重心が後ろ過ぎるようなので、尾翼を軽量化しました。

後縁用のケース製作?

大事な主翼後縁の変形防止のため、5mmスチレンペーパーの後ろを貼り合わせてケースを作りました。 後ろから主翼に挟みます。 |

|

今後の課題等 今回使った翼型(AG04)は抵抗が大変少なく、スピードタイプのためDL(SAL)の獲得高度に有利と言うことで採用しました。 しかし、沈下率はよくありません。すぐに降りてきてしまいます。 仕方がないので常時フラップを下げて滑空していますが、これではちゃんとした性能が出るはずがありません。 やっぱりハンドランチにはS4083の方が良いと思います。 私が次にDL(SAL)機を作る時はS4083を使うと思います。 初めてエルロンハンドランチを作りましたが、

さらに悪い事に、もっとも大事であるはずの翼型を大きく変えてしまい、

それから、グライダーで低空の小さなサーマルに乗せるため急旋回をすると

しかし、ほとんど真平らの翼を持つエルロン機で、ナイフエッジ状態では

そのため、ほとんど機体を傾けない旋回をしなければならないのですが、

でも、高速で飛ばすスロープではエルロン機に限りますね!

次に作るとしたら、クラフトるうむのドラゴンレディをお手本にしようと思います。

|

| フラッター対策

ランチが上手くなって投げるスピードが上がったせいなのか、機体にガタがきたせいなのか、 急上昇中に色々な所からフラッターが起きるようになって来てしまいました。 良く見ているとエルロンが震えているようなので、

吸い込み口に熱帯魚用のホースを差し込みます。 テープを巻いて太さを合わせています。

バキュームの準備をします。

ビニールにマイクログラスを置いて樹脂を薄く含ませ、エルロンの上に置きます。

私は「バキュームをかけると勝手に綺麗に気泡が抜けるもの」だと思っていましたが、

麻ヒモの近くは真空状態になりますが、ヒモから離れた所は

これはやり方が間違っているのかもしれません。

後日間違いが判明しました。Atlantis-5のページをご覧ください。>>>

硬化促進はいつものように炎天下の車の中で。

片面が終わったところです。 マイクログラス一枚は、大体オラカバ位の厚みになるみたいですね。 同様に裏面も貼りました。

端面はカーボンロービングを薄く貼りました。 ネジリ強度を上げるためにここを固めることは重要です。 端面を固めると、ねじった感じでは2倍位になるみたいです。

テストランチをしてみると、どうも尾翼もフラッターを起こしているようです。

試しにエアガンで早い風を送って簡易風洞実験をしてみたところ、テール部分全体が震えるようです。

いまさらパイプの変更は出来ないので、駄目元でガムテープをギザギザに切って、

2002/3/3 |

| <<<戻る |