|

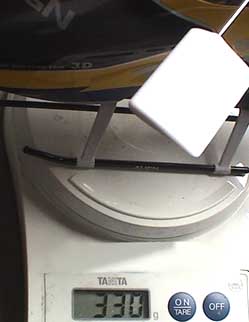

| スペック |

ローター径 :460mm |

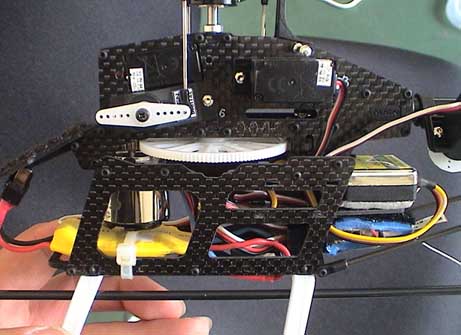

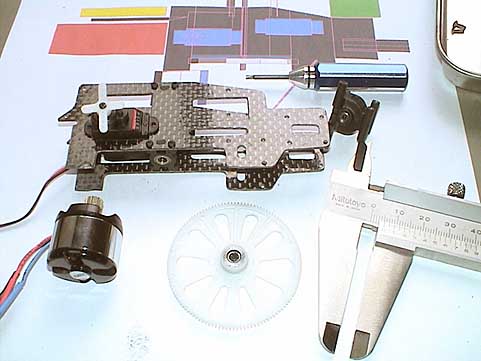

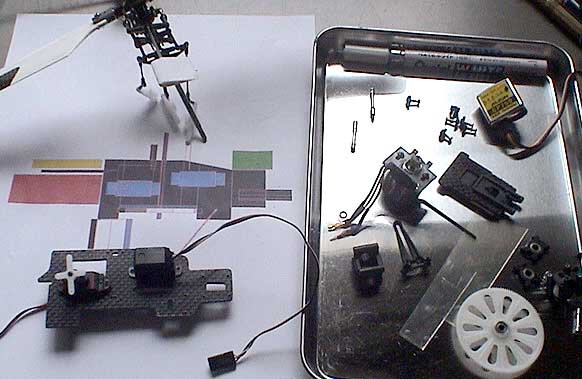

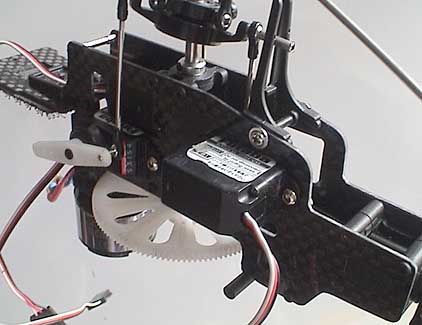

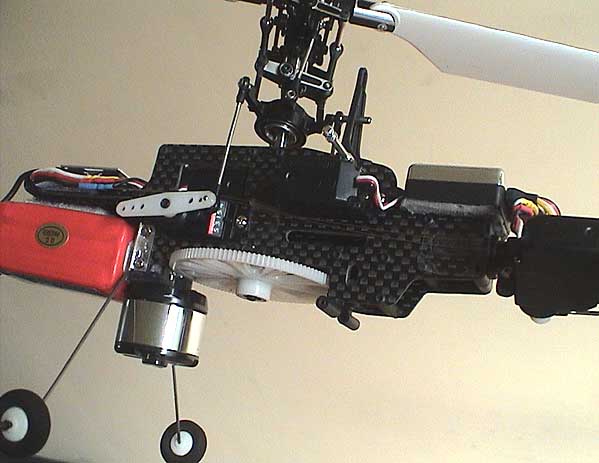

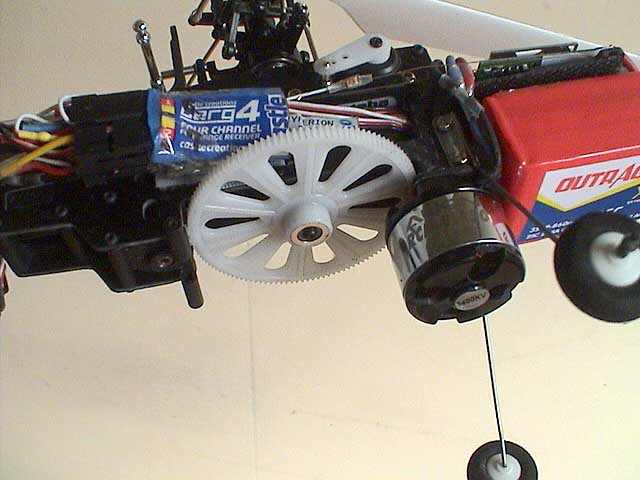

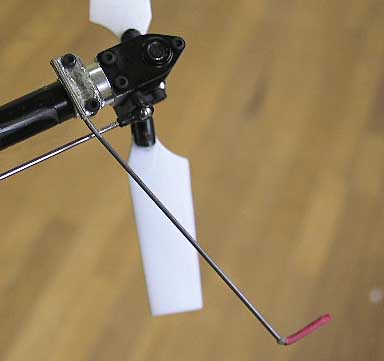

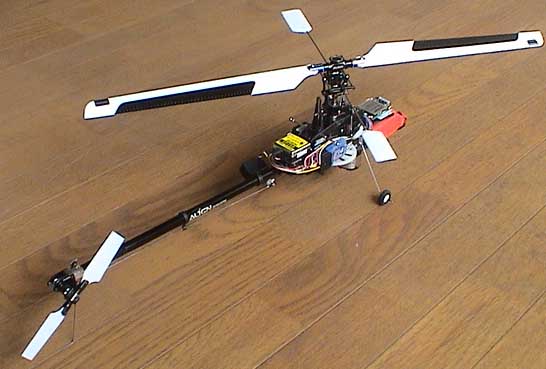

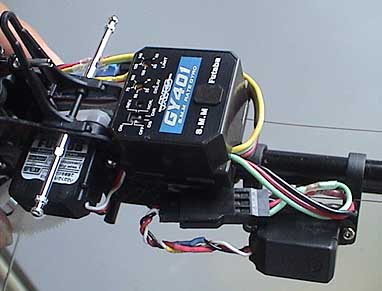

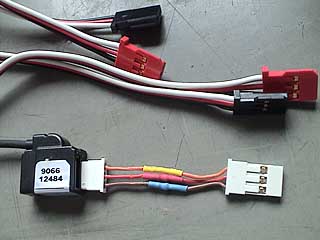

| 自作ヘリを作りたい 私は以前から自作のヘリを作りたいと考えていました。 しかし、ヘリに関する充分な知識も工作機械も無いので、 何も無いところからいきなり自設計で作るのは無理があります。(^_^;) そこでT-REX 250をベースにして、フレームとキャノピーを新たに作り、 オリジナルデザインのヘリをでっち上げようと考えました。 ゆくゆくはオリジナルのパーツをすこしづつ増やしていって、 最終的には全部オリジナルパーツを使った自作ヘリにしたいなーなんて考えてます。 (でも、そうなると金属用の工作機械がいるよなぁ・・・) フレームって しばらくノーマルT-REXのフレームを眺めていて、 「これ、下半分が無くても飛ぶんじゃね?」と思い始めました。(笑)  サーボやモーターなど主要なパーツはすべてフレームの上部分に付いています。 もし下半分が全部無くなって、シンプルなピアノ線の脚のみにすれば かなりの軽量化になるに違いありません。 テールブームサポートを取り付ける部分が無くなりますが、 とても小さいヘリなのでサポートは無くても問題は少ないかもしれません。 もちろん素人考えなので、まったく当てにならないですが・・・(^_^;) メタセコイヤで設計  さっそくメタセコイヤで各パーツの大きさに オブジェクトを作りレイアウトを考えてみました。 不要なパーツは出来るかぎり取り外し、軽量でシンプルな構造にしようと思いました。 でも、リンケージパーツはT-REXの物を流用しますので サーボレイアウトをあまり大きく変更することはできませんね。  軽量化のためギリギリまで小さくしたキャノピーは、 バッテリーと似た色に塗装し、バッテリー部分も キャノピーの一部であるかのようなデザイン処理をします。 バッテリーは下側から搭載するようになるため、 キャノピーを取り外さなくてもバッテリーの交換が出来るようになります。 アンプはバッテリーの上に配置し、受信機は左サイドに搭載することにしました。 フレームを作る  印刷した図面を元に、カーボン板をリューターやヤスリで加工し、 現物合わせでフレームを作ります。 作っているうちにどんどん形が変わっていってしまうのは いつものことですから、気にしないでください。(笑) 組み付け確認  T-REX 250をばらしてパーツを取り出し、搭載位置を確認します。  今回、サーボは全て軽量なフタバS3154を使いましたが、 付属のホーンは剛性があまり無いですし、 金属ギヤではないためヘリ用途にはあまり適さないようです。 今回は、手元にあった丈夫なホーン(メーカー不明)を加工して無理やり取り付けましたが、 もしフタバ製サーボを使うのでしたら、金属ギヤのS3156に ALIGN純正DS410/420サーボホーンを組み合わせるのが良いような気がします。 カーボンでアングル材を作る  モーター搭載のためL状に曲がったパーツが必要になりますから、 アルミアングルを2本使い、エポキシ樹脂を浸透させたカーボンを挟んで カーボン製のアングル材を作りました。  カーボンアングルを必要な形に切り取り、 モーター取り付け部分にエポキシ接着しました。 組み立て  とりあえず、各パーツを組み立ててみます。  カーボンアングルで作ったモーターマウントはうまくいったようです。 バックラッシュもピッタリでした。 脚を作る  ピアノ線に薄い金属片をハンダ付けして脚を作りました。  当初は車輪が無く、ピアノ線のスキッドだけの予定でしたが、 機体の振動でピアノ線が地面に沈んでいってしまいますし、 フローリングの床の上でローターを回すとガタガタうるさいので、 スポンジタイヤを付けてみました。  あまりRCヘリに車輪を付ける例は無いですが、 実機ではUH-60 Black Hawkの例もありますし、 これでもデザイン的には変ではないような気がします。  テールスキッドはいまだにピアノ線だけですが、 振動で地面に沈むので何か対策を考えようと思います。 配線 受信機は、Berg4に6番と7番のチャンネルを増設し 6チャンネル受信機に改造したものです。 軽くて小さいですし信頼性も抜群! 72Mの受信機ではやっぱりこれが一番のお気に入りです。 いつものようにアンテナも極細ワイヤーに交換。  配線はすべて切断して徹底的に切り詰めます。 余分な配線は百害あって一利なし。(笑)  アンプのシュリンクカバーを剥がし、 軽量化すると同時に放熱も良くします。 浮上テスト  とりあえず、浮上テストができるような状態になりました。 ノーマルT-REX 250はもともと小さいヘリですが、 さらに一回り小さくなったような印象を受けますね。 下半分がごっそり無くなりましたから、 部品が足りないような気がしちゃいます・・・。(^_^;) でも持ち上げただけで、明らかに軽くなっているのが分りますね。 上空ではノーマルT-REX 250とは比較にならない 圧倒的な上昇力と機動性が得られる?・・・・・・といいなぁー。(笑)  部屋でホバリングテストしてみました。 スロットルスティックを上げていくと、あっけなくふわっと飛び上がりました。 軽量になったので軽々と浮上しますね。 でも、なんかフラフラします。(^_^;) いろんなセッティングがまだ出ていないせいもありますが、 どうもジャイロ感度が上げられず、テール周りが安定しないようです。  ジャイロを手持ちのGY401に変えてみました。 ある程度改善されましたが、どうも本調子にはなりません。 それにかなりの後ろ重心になってしまいますから、 このヘリには使えそうもないですね。 新ジャイロ導入  「どうせなら新しいジャイロ買っちゃえー」と言うことで、(笑) 奮発してGY520を買いました。  ほんとにビックリするほど小さいです。 これで大型のエンジンヘリも完全に制御できるなんて凄いですね!  GY520付属の延長コードはこのヘリに使うには長すぎるし、 コードも重いのでハンダ付けして自作しました。 原因はラダーサーボ・・・  色々やってみましたが、ジャイロ感度を上げられないのは どうもサーボに原因があったようです。(^_^;) S3156やALIGN DS420など、 手持ちのデジタルサーボを色々取り替えてみましたが、 純正のALIGN DS420が圧倒的にテールの止まりがいいです。 DS420は250クラスのヘリに使うにはちょっと大きめですが、 この性能には変えられませんね。  結局こう言う組み合わせになりました。 ちなみに、見えている細いワイヤーはアンテナです。 キャノピーデザイン   機首にマスキングし、インダストリアル・クレー(工業デザイン用粘土)でキャノピーの原型を作ります。   エポキシ樹脂でFRP型を作り、カーボンを積層して(1Kを2プライ)キャノピーを作りました。   全体を荒らして、グラスエリア部分をマスキングし 赤とウレタンクリアーを吹きました。 写真ではよく判りませんが、単純な赤ではなく 上部からノーズにかけて蛍光ピンクのグラデーションになっています。  赤だけだとちょっとさびしい感じがしたので、黄色いラインを入れてみました。  100円ショップで買ったラメラメのテープで作った250と言う数字と、 パソコンで作ったArtemisのロゴシールを貼ってみました。 キャノピーの比較  T-REX 250のキャノピーとの大きさ比較。 合成写真じゃないですよ。(笑) 同じクラスのキャノピーとは思えないですね。  T-REX 250のキャノピーの重量は18g  Artemis 250のキャノピーは6g 全備重量の比較   バッテリーを含む全備重量比較。 T-REXは330gですが、Artemisは266gだ! バッテリー1個分ぐらい軽くなってるぞー! o(^-^)o もちろんパワーは同じだから上昇力は良くなっているだろうし、 軽い機体は燃費も良いはずだね。 完成!  非常に細長い印象のヘリが出来上がりました。  モーターがむき出しなので、着陸時にハードに降ろすのは禁止ですね。 でも、私の場合深い草むらの上でしか上空飛行をしないので、 墜落してもモーターを地面に打って壊れる心配はあまり無いでしょう。  キャノピーを取り外さないでバッテリーが交換できます。 でも、下フレームが無くなったせいで 得意技のハンドキャッチが出来なくなってしまったのは少し残念だなぁ・・・。(^-^;) ホバリング調整  室内でホバリング調整中です。 ラダーサーボを純正のDS420に戻したおかげで、テールの不安定さは無くなりました。 小型機なので、GY520ジャイロのレスポンスは高速に設定し直しました。 フライトモードは3DよりもF3Cモードの方が、マイルド感があって 私には飛ばしやすいですね。  ホバリングさせたかぎりでは、テールブームサポートが無いことによる 剛性面での悪影響は特に感じられませんでした。 ただ、スタント飛行や過激な3Dを行なった時に差が出る可能性はありますね。 上空へ  上空でスタントモードと3Dモードで飛行させてみました。 思ったとおり、上昇力や運動性については格段に向上しているのが判ります。 と言うか、パワーありすぎ!!! ヽ(`Д´)ノ  このパワーは私にはもてあまします。 怖くてとてもフルスロットル(フルピッチ)には出来ません。 正直言って、ここまでパワーがありすぎると凄く飛ばしにくいです。(^_^;) スロットルは75%位に制限するべきかもしれません。 あと機体が細くなりましたし、スキッドも無くなったので ちょっと離しただけでロール方向の傾きが判らなくなりますね。 姿勢確認のため蛍光色に塗った横バーを付けた方が良さそう・・・。  機体が格段に軽量になったので、連続ループは軽々とこなします。 ロールは、いつものような感覚でしようとしたら、 軽すぎて背面逆ピッチで勢い良く上昇しちゃいました。(笑)  一応3Dモードにも入れて、へたくそなりに フリップやメトロノームなどの3D飛行を試してみましたが、 フレーム剛性やサーボトルクなども、とくに問題は感じませんでした。 まあ、微妙なフレーム剛性が判別できるほどの技量は私にはまだ無いですけどね。(^_^;) あと軽量になった分、風にはやっぱり多少弱くなりましたね。  セッティングや操縦者の技量も含め小さな問題点はまだありますが、 色々イジリがいもありますし、なかなか楽しめるヘリが出来たと思います。 今後はカーボンローターの自作などもやってみたいですね。o(^-^)o |