|

| LittleFio

(マイクロ飛行艇) |

|

| 全長

:800mm

全幅 :950mm 主翼面積 :10dm2 全備重量 :約220g 翼面荷重 :約22g/dm2 主翼翼型 :アンダーキャンバー付きオリジナル

モーター :GWS製50XC

材料費 :約4000円位? |

|

インターネットで色々な水上機や飛行艇のムービーを見る内に、いつの間にか頭の中は

カブやセスナなどの従来の機体にフロートを履かせるのも、スケールっぽくていいですが、

全体のデザインは、紅の豚の最後のシーンに出てきたフィオの飛行艇を参考にしました。

また水平尾翼が下にあると、離水時に水がかかって

今回はゆっくりノンビリ飛ばす機体です。

内翼のフラップはネジリ下げ効果を生むため、尖った翼端でも翼端失速を起こしにくいのでは?と考えました。

ゆっくり飛ぶ機体はエルロンがうまく効かないので、ラダー機です。

私は飛行艇のデザインなどしたことがありませんので、インターネットでいろいろな機体を見て調べました。 まず胴体底面の段差部分が重心のちょっと後ろにあることを発見。

それから、底面のサイド部分が鋭いエッジになっている必要があり、

水の粘性や表面張力で、機体が小さいほど離水が困難になることは明らかです。

|

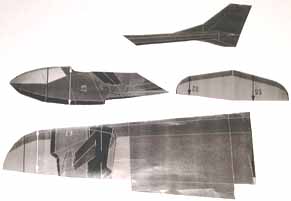

| 図面の拡大

拡大コピーしました。

コピー用紙の各部をバラバラに切り取っておきます。  |

|

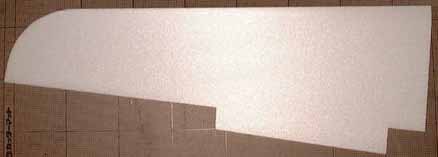

主翼と尾翼は2mm厚のスチレンペーパーを使い切り出します。 コピーに沿って切るだけですから簡単ですね。

スチレンペーパーには曲がりにくい方向(目)があり、この向きをスパン方向に使います。

主翼上面は翼型形状に巻き癖をつけます。

翼の底面用に少し小さいスチレンペーパー(1mm厚)を切り出します。

後縁付近の黒い線は補強のための1mmカーボンロッドです。

スチレンペーパー製の翼なので、

エルロンやフラップの所にマジックペンでラインを書いてみました。

|

|

胴体のための発泡スチロールを切り出します。

紙やすりの80番位でガリガリ形を作り、120番で仕上げました。

胴体後ろのパイプは

垂直尾翼内側に溝を掘り、エレベーター用に細いノイズレスチューブを沿わせて接着し、

バランスを見るため、各パーツを組み合わせてみました。

|

|

|

|

胴体はマイクログラスエポキシ貼り、ウレタン塗装仕上げです。

ロッドの抜け防止のため、スーパーXをロッド先端に水滴状に付けてあります。

|

|

非常に小さくて軽く、このサイズで1個3.6V800mAhもの容量があります。

「リチウムイオンバッテリーはパンチ力に欠けるかな?」と思っていましたが、

脇に付いているアサミ製の超小型コネクターに注目。

こんな感じでメカが入っています。 注) リチウムイオンバッテリーは非常に小さなモーターしか回せません。

|

|

まずはグライドテストです。 各舵の動きを充分チェックして、

予想に反して、あっけなく糸を引くように飛んでいきます。

さて、モーターも元気に回ることですし、

フルスロットルにして軽く押し出すように手投げします。

旋回させてこっちに向わせます。

ボリュームがある胴体にもかかわらず、思ったより抵抗が少ないようです。

しかし、ラダーに対する機体の動きがあまり良くありません。

ピッチ方向に少し不安定なので、機首に10gほどのバラストを入れました。

他にもループやロール、背面にも挑戦。

ダイブさせたりしてスピードを出した時に、水平尾翼の強度が不足している事が判明。

この日は何度も降ろしては飛ばし、他にも色々なセッティングを行いました。 それにしても・・・・・・

ホントに30分位は飛びそうです。 |

|

さて、 もちろんこれで終わりではありません。

風があると水面が波立ってしまい離水出来ないことが考えられたため、

バッテリーを積み、ハッチをテープで塞ぎ防水は完璧。

ゆっくりタキシングさせてみます。

さあ、いよいよ水の上から飛び立つ時がきました!! スロットルを徐々に上げていきフルスロットルにすると、

そのままフルスロットルを続けると、水面上に長い軌跡を描いて

そのまま空に向かってしばらく上昇を続け、ハーフスロットルに戻し

何度かゆっくり旋回させて、機体を眺めて楽しみました。

そして、少しだけスロットルを上げ、水面をゆっくり進む機体と一緒に歩きます。

自分が踏み入れることの出来ない水面を、ミズスマシのように自由に滑水し飛び立っていく機体・・・。

何度か離着水をしてみましたが、着水は思っていたよりも難しいですね。

|

|

今回の水上機実験で、色々なことが分かりました。 実は、いつもこんなにうまく離水出来る訳ではありません。

(^_^;)

それから、機体にはかなりの水がかかります。

この機体はプロペラ直後に垂直尾翼があるために、

しかし、水中部分を切り取った後、プレーニング時に激しいピッチングを起こすようになりました。

|

尾翼部分のフロート兼水中翼は見事に大失敗でした。

試しに手投げで飛行させ、このまま着水させてみると、

|

|

とりあえずビデオテープのケースを切り取って、

機体のテールに両面テープで貼り付けました。 離水させて見たところ、なかなか良い具合でした。

上空でスロットルオフにして、そのままにしておくと何もしなくてもスムーズに着水する感じです。

水中翼最終案

プレーニングに入った瞬間の貴重な連続写真。 |

|

|

滑水時に水しぶきを良く見ていると、先端で上がった水が

これによって水流を下に向けるために浮力が発生し、 |

|

機体救出用に釣具屋で買った980円のリールと、ヤマシタ遠投マウス1200円。

|

|

誉モーター搭載 更なるパワーアップのため、誉モーターに取替えようと思いました。 本当は専用ギヤダウン(スーパーリトルビースト)を使うべきなのですが、機体のデザイン上

モータにダメージを与えずにピニオンを外すため、ニッパーでピニオンを挟み

高出力モーターなのでヒートシンクをダブルで装着しました。

まず、リチウムイオン2セルのままで回して様子を見ます。

いよいよリチウムイオン3セルを繋ぎ、ドキドキしながらスロットルフルハイ!

電流を計ったところフルスロットルで4.4Aでした。

ところが、これが大失敗を生む事に・・・。 |

|

今日はいよいよ新パワーユニットのテスト飛行です。

ところが、上空でターンして戻ってきたら

手元に戻して、プロペラを手で回して見た所、かなりの抵抗を感じます。

-----------------------------------------------

少し回して水上を走らせて見たところ、

このサイズの超小型モーターは過負荷に対して、大変シビアです。

以下の情報は、この後大あわてで調べたものです。参考までに。

|

|

やはり純正が一番ということで、

1mmステンレスバネでマウントを作り、パワーユニットと翼にスーパーXで接着しました。

翼の上にでっかいヤグラが建ちました。 うーん。美観がちょっとねぇ・・・。(笑)

テストしました。

ギヤダウンでは大きなプロペラを使うことになります。

|

|

GWSの50XCモーターを左右のウイングに2個取り付け双発にしました。

抜群に良くなりました!

しかし、プロペラ後流が尾翼に当たらなくなったため、直進性が悪化。

水しぶきがプロペラに当たるので、少し間隔を広げました。

先日、tomo@岐阜県さんから貴重なアドバイスを頂きました。 「写真を見ると、胴体の(フロート)の角度が0度に見えます。

おお、そうでしたか!

やっと飛行艇としての完成度が高くなってきました。 |

|

私は水上機に関してはまったくの素人ですが、

飛行艇は通常機のフロート付きに比べて、調整しにくいことが分かりました。

私は主翼の取り付け角度を変えて船底を前上がりにしたり、

また、フロート前部のサイドに付いているエンビ板の延長部分は、

胴体(フロート)は、なるべく前後に長い方がピッチングが抑えられます。

回収艇を用意しましょう!

|

|

水上機は本当に面白いですよ。 皆さんも機会があったら是非やってみてくださいね! o(^-^)o |

| <<<戻る |